1.2 От Галилея до Мичела

С появлением телескопа начался новый этап в развитии астрономии.

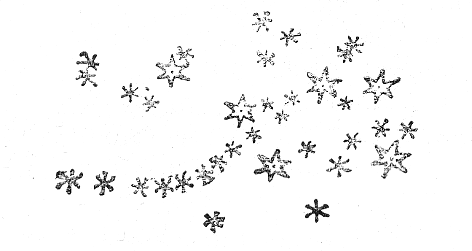

В 1609 г. Галилей (1610) обнаружил 80 новых звезд в районе Пояса и Меча Ориона, 40 слабых звезд в группе Плеяд (рис. 1), 20 звезд в районе λ Ориона; туманный объект Ясли оказался скоплением 40 слабых звезд. Эти открытия и разложение на звезды различных участков Млечного Пути, на которые Галилей направлял свой телескоп, настолько поразили его воображение, что он, не колеблясь, заявил в "Звездном вестнике", что все звезды, называемые астрономами туманными, являются группами слабых звезд, т. е. звездными скоплениями. Однако в том же году с помощью телескопа Галилея Пейреск увидел и первую реальную туманность - туманность Ориона, не замеченную самим Галилеем.

Рис. 1. Скопление Плеяды (Галилей, 1610)

Прошло еще полвека, прежде чем в 1665 г. Ил открыл новый туманный объект - шаровое скопление М 22. Не исключено, впрочем, что несколько раньше оно было открыто Гевелием.

В течение последующих пятидесяти лет так же случайно были обнаружены шаровое скопление ω Центавра (1677 г., Галлей), рассеянные скопления NGC 6530 (1680 г., Флемстид), М 11 (1681 г., Кирх), NGG 2244 и М 41 (1690 и 1702 гг., Флемстид), шаровое скопление М 5 (1702 г., Кирх), рассеянное скопление М50 (раньше 1711 г., Кассини) и шаровое скопление М 13 (1714 г., Галлей). Что думали тогда об этих открытиях? Вот что писал, например, Галлей (1715), составивший первый отдельный список шести светящихся туманных объектов, содержащий скопления ω Центавра, М 11, М 13, М 22, а также туманность Ориона и галактику М 31: "Существует, несомненно, гораздо больше этих объектов, которые нам еще неизвестны, причем некоторые, вероятно, крупнее; и хотя все эти пятна на вид очень малы, однако, находясь среди неподвижных звезд,... они не могут не занимать необъятно обширные пространства и по размерам, вероятно, не меньше всей нашей Солнечной системы".

Таковы были представления выдающихся астрономов времен Петровской Руси и Англии Ньютона об основных объектах звездного мира, когда еще не было возможности отличить диффузную туманность от шарового скопления, а последнее - от галактики.

Дальнейшие открытия звездных скоплений, делавшиеся, как правило, в связи с поисками и наблюдениями новых комет, связаны с именами Шезо, обнаружившего в 1745-46 гг. еще шесть рассеянных и два шаровых скопления (в том числе М 4 и М 71), Маральди, тогда же нашедшего шаровые скопления М 2 и М 15, и Лежантиля (скопления М 36 и М 38, 1749 г.).

Начиная с Галлея, составлялись единые списки туманностей и скоплений. Но уже в списке Шезо, представленном во Французскую Академию наук в 1746 г. и только через полтора столетия опубликованном Бигурданом (1891), эти объекты разбиты на две категории: сначала перечисляются простые скопления звезд (Ясли и другие рассеянные скопления), а затем туманные объекты, неразложимые на звезды даже в крупнейшие телескопы того времени. Шезо считал их истинными туманностями, хотя из семи отмеченных им объектов лишь два (туманность Ориона и туманность Омега) относились к этой категории, четыре являлись шаровыми скоплениями и один -галактикой М 31.

В 1751-52 гг. Лакайль во время своей экспедиции в Южную Африку почти удвоил число известных звездных скоплений, обнаружив 21 новое скопление, в том числе 47 Тукана и IC 2602. В составленном им каталоге туманностей и скоплений южного неба (Лакайль, 1755) введены три класса этих объектов: I - туманности, лишенные звезд, II - туманные звезды, являющиеся звездными скоплениями, III - звезды, сопровождаемые туманностями. Подобно Галилею Лакайль считал, что все туманности должны разрешаться на звезды. По его мнению, туманности I класса являются разбросанными по всему небу клочками Млечного Пути, подобными Магеллановым Облакам, а туманности III класса отличаются от них только тем, что на них проектируются более яркие звезды.

Так начиналась эпоха изучения звездных скоплений - с регистрации и описания предметов изучения и первых попыток их классификации.

В 1764 г. начал систематические поиски туманных объектов северного неба, видимых в Париже, Мессье, который интересовался не звездными скоплениями и туманностями, а кометами, и испытывал потребность в знании постоянно видимых на небе туманных объектов для облегчения поисков новых комет. Знаменитые списки Мессье составлялись им не для изучения входящих в них объектов, а для того, чтобы в дальнейшем иметь возможность не обращать на эти объекты никакого внимания.

В первый же год Мессье открыл 16 новых скоплений. Восемь из них были шаровыми (М 3, М 10, М 12, М 14 и др.), остальные - рассеянными (М 37, М 39 и др.). В 1771 г. он открыл еще 4 скопления и в том же году издал свой первый "Каталог туманностей и звездных скоплений" (Мессье, 1771), содержавший 45 объектов. С 1774 по 1782 гг. Мессье и его сотрудник Мешен открыли 13 новых скоплений, в основном шаровых, Воде открыл шаровые скопления М 53 и М 92, а Кёлер - скопление М 67.

Второй каталог Мессье (1780) содержал 68 объектов, а третий (последний) каталог Мессье (1781) - 103 объекта, из которых 57 являются звездными скоплениями. В него, естественно, не включены такие скопления как Гиады, но входят Плеяды и Ясли. До сих пор многие скопления обозначаются их номерами по каталогу Мессье (М 3, М 71 и т. д.). Каталог Мессье неоднократно описывался и перепечатывался (см., например, Шепли и Дэвис, 1917; Глин Джонс, 1968; 1969).

Впоследствии, с 1921 по 1968 гг., различные авторы (Фламмарион, Сойер-Хогг, Гингерич и Глин Джонс) продолжали нумерацию каталога Мессье, присвоив номера М 104 - М 110 объектам, упоминания о которых были найдены ими в различных бумагах и письмах Мессье и Мешена. История обозначения этих дополнительных объектов описана Глин Джонсом (1969). Обозначения М 105, 106 и 107, в частности, были предложены для шаровых скоплений NGC 3379, 4258 и 6171 соответственно.

Одновременно с развитием наблюдений и регистрацией новых скоплений делались попытки понять их природу. Существенный вклад в эту проблему сделал Мичел (1767). Используя уже развитый к тому времени аппарат теории вероятностей, он впервые показал, что шесть ярчайших звезд скопления Плеяды не могут случайно расположиться на небе так близко друг к другу. В Яслях вероятность случайного скучивания сорока звезд еще меньше. "Следовательно, звезды реально собраны в скопления в некоторых местах, ... какой бы причиной это ни вызывалось, - или их взаимным тяготением, или каким-то иным законом, или предначертанием Творца", - пишет Мичел.

Вслед за Ламбертом (1761), но, по-видимому, независимо от него, Мичел определил фотометрические параллаксы Сириуса и звезд разных видимых величин и поставил вопрос о существовании вокруг Солнца звездного скопления, к которому оно могло бы принадлежать. Зная закон изменения яркости точечного источника света с расстоянием, он двумя разными способами оценил расстояние Плеяд от Солнца. Считая, что средняя светимость их ярчайших членов равна светимости Солнца, Мичел получил значение расстояния около 50 пс. Допустив, что среднее линейное расстояние между членами Плеяд равно среднему расстоянию между звездами в окрестностях Солнца, которое он оценил, пользуясь методом определения их фотометрических параллаксов, Мичел нашел, что Плеяды удалены от Солнца на расстояние, близкое к 100 пс. Заметим, что по современным определениям это расстояние составляет 134 пс.

<< 1.1 Первые открытия | Оглавление | 1.3 Вильям Гершель >>

|

Публикации с ключевыми словами:

звезды - Скопление

Публикации со словами: звезды - Скопление | |

См. также:

Все публикации на ту же тему >> | |