6.11 Морфологические параметры горизонтальных ветвей. Группы Миронова - Самуся

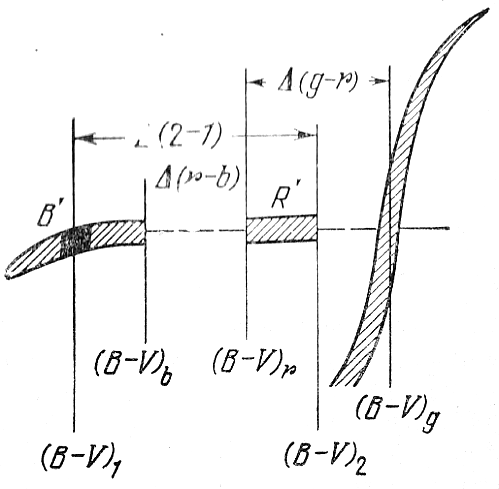

Мы уже говорили о различиях форм горизонтальных ветвей на диаграммах V, В - V звезд шаровых скоплений. Для характеристики этих форм в работах Миронова (1973), а также Миронова и Самуся (1974) были введены так называемые морфологические параметры горизонтальных ветвей (рис. 102): B'/(B' + R'), (B - V)1, (B - V)2, (B - V)g, (B - V)b, (B - V)r, Δ (2 - 1), Δ (g - r), Δ (r - b). Все показатели цвета здесь исправлены за избытки цвета; В' и R' - числа звезд на голубом и красном участках горизонтальной ветви соответственно; (B - V)1 - значение (B - V), соответствующую максимуму распределения числа всех звезд горизонтальной ветви по показателю цвета (B - V); (B - V)b, (B - V)r - значения (B - V), соответствующие голубой и красной границам пробела Шварцшильда, а (B - V)g - точке пересечения продолжения горизонтальной ветви с ветвью гигантов.

Рис. 102. Основные морфологические параметры горизонтальной ветви (по Миронову и Самусю, 1974).

Анализируя зависимости между этими параметрами, Миронов и Самусь (1974) подтвердили возможность деления шаровых скоплений на две группы, впервые предложенного Мироновым (1973). К группе I были отнесены скопления с очень населенными (по сравнению с красными) голубыми участками горизонтальных ветвей, - с В'/(В' + R') = 0,9 ± 0,05, - характеризующиеся постоянством значений Δ (g - r) ≈ 0,4 ± 0,05 и Δ (2 - 1) ≈ 0,54 ± 0,06 при (B - V)r, меняющемся в пределах от 0,25 до 0,41. Все остальные скопления были отнесены к группе II.

Нетрудно убедиться в том, что скопления I Миронова - Самуся в основном относятся II Оостерхофа, а скопления группы I Оостерхофа - к группе II Миронова - Самуся.

Определение возрастов скоплений по светимости звезд находящихся в точке поворота (ТО) главной последовательности, произведенное Мироновым и Самусем (1974) с помощью опубликованной Сэндиджем (1970) формулы

|

|

(6.12) |

(где T9 - возраст скоплений в миллиардах лет), показало, что скопления I группы Миронова - Самуся, по-видимому, в 2-3 раза старше остальных шаровых скоплений Галактики. Их возрасты достигают 25 - 35 миллиардов лет. Этот интереснейший вывод был получен при условии правильности шкалы расстояний Кукаркина (1974а), использованной авторами для определения значений LT0.

Если это так, то скопления I группы Миронова-Самуся являются наиболее старыми шаровыми скоплениями нашей Галактики, и исключительная "голубизна" их горизонтальных ветвей объясняется не просто большей потерей массы звездами, испытавшими гелиевую вспышку (см. § 6.8), а тем, что сами эти звезды перед вступлением на горизонтальную ветвь уже имели меньшую массу по сравнению с массой соответствующих звезд скоплений II группы Миронова - Самуся. На подобное изменение вида горизонтальной ветви с увеличением возраста скопления уже указывал на основании своих расчетов Руд (1973).

Однако слишком сложно выражение (6.12), по которому определяется возраст T9, слишком неуверенна еще калибровка светимостей звезд шаровых скоплений. Согласно Сэндиджу (1970), например, скопление М 3 (II группы Миронова - Самуся) старше скопления М 13 (I группы Миронова - Самуся). Слишком неуверенно определяются еще избытки цвета шаровых скоплений и значения Y для этих систем, многие вскрытые закономерности еще недостаточно хорошо изучены, и их взаимные корреляции могут искажать выводы, делаемые на основании этих закономерностей.

В настоящее время ясно (см. конец § 6.7), что нельзя более смешивать понятия "содержание тяжелых элементов" и "содержание металлов". Необходимо рассматривать отдельно содержание элементов группы Fe и элементов группы CNO и заново проверить, какие из индексов металличности действительно характеризуют содержание элементов группы железа, а какие искажаются влиянием элементов группы CNO, содержание которых в звезде подрастает с течением времени в процессе ее эволюции и результате ядерных реакций.

<< 6.10 Двумерная и многомерная классификация шаровых скоплений Галактики | Оглавление | 7.1 Пространственное распределение шаровых скоплений Галактики >>

|

Публикации с ключевыми словами:

звезды - Скопление

Публикации со словами: звезды - Скопление | |

См. также:

Все публикации на ту же тему >> | |