<< 6. Моделирование и аппроксимация | Оглавление | 8. Заключение >>

Разделы

- 7.1. Определения качества кривых вращения и подвыборки

- 7.2. Соотношение Талли-Фишера

- 7.3. Анализ

- 7.4. Предыдущие исследования эволюции соотношения Талли-Фишера

- 7.5. Результаты и Обсуждение

7. Эволюция соотношения Талли-Фишера

7.1. Определения качества кривых вращения и подвыборки

Изначальный набор данных, имевшийся у нас, содержал одну тысячу объектов - это полное количество щелей/объектов выставленных в CDF-S и отнаблюденных VIMOS'ом. Но, к сожалению, частью из-за инструментальных проблем, частью из-за погодных условий, далеко не все данные были пригодны для определения кривых вращения (см. главу 5).

Итак, основные факторы, определяющие количество галактик пригодных для

измерения кривых вращения:

Первый фактор - это просто наличие детектирования спектра данного объекта.

Среди 1000 отнаблюденных VIMOS'ом объектов детектировано было около половины

из них. Второй фактор - это наличие протяженных эмиссий в спектре (под

протяженной подразумевается эмиссия с размером большим размера PSF).

Ясно, что только такие галактики можно использовать для измерения кривых

вращения. И для выборки таких галактик, все детектированные объекты были

просмотрены глазом. Сразу отметим, что этот

неавтоматический выбор галактик может привести к появлению некоторых

эффектов селекции (и он на самом деле приведет к ним, но об этом

рассказывается в секции анализа результатов). Для того, чтобы понять,

насколько много галактик с кривыми вращения у нас получилось, приводится

список VIMOS полей (таблица 7.1) с указанием того, сколько

там галактик с протяженной эмиссией на большом красном смещении.

|

Четко видно, что это число сильно переменно в зависимости от поля и даже квадранта - это как раз демонстрирует те упоминавшиеся выше инструментальные проблемы с VIMOS'ом. Итак, полное количество галактик в таблице составляет 148. Это набор галактик на больших красных смещенияч c кривыми вращения в линии [OII] 3727. Учитывая некоторое количество галактик на меньших красных смещениях с эмиссией отличной от [OII], полная выборка галактик с кривыми вращения содержала около 200 галактик, которые могли быть пропущены через наши процедуры аппроксимации. И эта была наша основная выборка, результаты по которой мы будем обсуждать в этой главе. Точнее, будут обсуждаться результаты основанные на

Итак, из сырых данных было выбрано около 20% галактик с протяженной эмиссией, но даже эти данные, к сожалению, содержат кривые вращения сильно различающиеся по качеству: некоторые из них явно демонстрируют уплощение кривой вращения, некоторые представляют собой всего-лишь две прямых полоски (от [OII]) безо всяких признаков уплощения кривых вращения; некоторые же галактики демонстрируют протяженные эмиссии, но не имеющие ничего общего с вращением.

|

Рис. 29. Маленькая галерея, демонстрирующая различное качество кривых вращения в нашей выборке. Они показывают большой диапазон отношений сигнал-шум в данных, различия в степени асимметрии, наличии уплощения кривой вращения |

Основной важной проблемой для нас в разделении плохих

и хороших кривых вращения было выделение класса галактик,

демонстрирующих уплощение кривой вращения, потому что только для этой

подгруппы галактик можно быть абсолютно уверенным в реалистичности

аппроксимации и в том, что максимальная скорость вращения, полученная из

аппроксимации, является действительно максимальной скоростью вращения этой

галактики. В случае же,

если уплощение не наблюдается, то тогда измеренная скорость может

служить лишь нижней оценкой ![]() .

.

Итак мы визуально классифицировали галактики по следующим категориям:

- Кривая вращения определенно демонстрирует уплощение.

- На кривой вращения нет признаков уплощения (кривая вращения абсолютно прямая).

- Кривая вращения очень возмущена, но некоторое измерение дисперсии скоростей в системе по ней возможно.

- Измерение кривой вращения невозможно из-за слишком низкого отношения сигнал-шум или из-за слишком маленького размера галактики.

Снова заметим, что нас особенно интересовали галактики с уплощенной кривой вращения, поэтому особенно важно было отделение этих галактик от галактик с неуплощающимися кривыми вращения. Для этого была написана отдельная процедура выполняющая фиттинг кривых вращения линия за линией (как для близких галактик). Пример работы такой процедуры см. на рисунке 7.2.

|

Рис. 30. Сравнения качественной кривой вращения (с уплощением) с кривой вращения без такого уплощения. Графики справа от картинок показывают измерение скорости вращения для каждой спектральной строки и интенсивности эмиссий. |

Такие графики для каждой кривой вращения служили хорошей диагностикой того, наблюдается ли уплощение кривой вращения или нет. Также в процессе классификации повышенное внимание было уделено галактикам с явными признаками мержинга галактик - они были исключены из множества хороших кривых вращения. Итак, по итогам классификации из списка 107-и галактик 33 галактики были классифицированы как галактики с уплощением кривой вращения и 37 галактик с кривой вращения без уплощения. Эти две подвыборки и использовались для изучения эволюции соотношения Талли-Фишера.

7.2. Соотношение Талли-Фишера

Основная цель этой секции и в принципе всего диплома - это сравнить соотношение Талли-Фишера на больших красных смещениях и локальное соотношение Талли-Фишера.

В предыдущих главах мы в основном описывали то, как мы получали, обрабатывали наши данные. Теперь настал момент использовать эти результаты.

Соотношение Талли-Фишера - это изначально [Tully, Fisher 1977] соотношение между абсолютными зведными величинами галактик и шириной линии нейтрального водорода для спиральных галактик. Это соотношение является достаточно хорошо изученным для близких галактик и наиболее часто используются соотношения определенные в работах [Pierce, Tully 1992], [Mathewson et al. 1992], [Tully, Pierce 2000]. Соотношение Талли-Фишера из работы Пирса-Талли выглядит следующим образом:

где

Возвращаясь к формуле 7.1, надо сказать, что естественно у нас не

было доступа к ширине линий водорода, у нас была информация о скоростях

вращения галактик, так что надо было преобразовывать эту ширину ![]() в скорость вращения. В работе [Tully, Fouque 1985] показано, что

в скорость вращения. В работе [Tully, Fouque 1985] показано, что

![]() статистически равно удвоенной максимальной скорости вращения.

Поэтому в работах по соотношению ТФ далеких галактик тоже обычно

принято ([Milvang-Jensen PhD thesis], [Vogt 2001])

использвать простое преобразование между

статистически равно удвоенной максимальной скорости вращения.

Поэтому в работах по соотношению ТФ далеких галактик тоже обычно

принято ([Milvang-Jensen PhD thesis], [Vogt 2001])

использвать простое преобразование между ![]() и

и ![]() :

:

| (7.2) |

Подставляя это выражение в выражение 7.1 мы получаем следующее выражение (которое мы и использовали, как локальное соотношение Талли-Фишера).

| (7.3) |

И так как это соотношение было исправлено за внутреннее поглощение, то все

наши наблюдательные данные необходимо было тоже исправлять за внутреннее

поглощение ![]() (из [Tully, Fouque 1985]):

(из [Tully, Fouque 1985]):

![]() , где

, где

|

(7.4) |

Что же касается абсолютной величины, которая фигурирует на всех ТФ графиках,

то в качестве нее мы используем абсолютные restframe величины в фильтре B

(расчитанные в стандартной космологии

![]() ,

,

![]() , которые

рассчитаны для всех наших объектов в COMBO-17 каталоге.

, которые

рассчитаны для всех наших объектов в COMBO-17 каталоге.

7.3. Анализ

Итак основной график соотношения Талли-Фишера для всех галактик с уплощением кривой вращения на всех красных смещениях.представлен на рисунке 7.8. Смещения относительно локального соотношения Талли-Фишера приведены на рисунке 7.9.

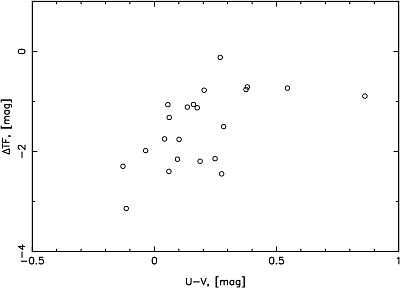

Но прежде чем приступить к окончательному анализу результатов, необходимо продемонстрировать результаты некоторых проверок, показывающих правильность наших результатов аппроксимации и правильность наших графиков с ТФ далеких галактик. Самая первая важная проверка - это отсутствие корреляции между отклонением от локального соотношения Талли-Фишера и наклона галактики. Отсутствие такой корреляции говорит о правильности проведенного исправления за поглощения. И действительно на рис. 7.3 мы не видим никакой корреляции - коэффициент корреляции 0.15, т.е. исправление за поглощение выполнено корректно.

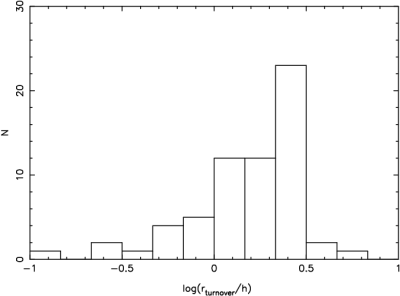

Другим важным тестом для того, чтобы убедиться в правильности результатов

аппроксимации, является проверка соотношения тех радиусов уплощения кривых

вращения (которые были у нас свободными параметрами аппроксимации) и

экспоненциальных шкал дисков. Мы уже говорили, что и теория и наблюдения

([Navarro et al. 1996], [Persic, Salucci 1996]) предсказывают, что кривая вращения

должна уплощаться на нескольких 1, 2, 3-х экспоненциальных шкалах диска

(максимальные диски например уплощаются на 2.2 шкалах диска, хотя, судя по

всему, большинство дисков все же субмаксимальны [Courteau, Rix 1999]). Так что

разумность распределения отношения

![]() полезна для

проверки правильности результатов. И действительно, распределение на

рисунке 7.4 демонстирует пик на 2.5, что дает дополнительное

подтверждение правильности результатов. Заметим также, что большая часть

галактик имеет кривые вращения, уплощающиеся на меньших расстояниях,

(демонстрируя таким образом кривые вращения более похожие на совсем

плоские).

полезна для

проверки правильности результатов. И действительно, распределение на

рисунке 7.4 демонстирует пик на 2.5, что дает дополнительное

подтверждение правильности результатов. Заметим также, что большая часть

галактик имеет кривые вращения, уплощающиеся на меньших расстояниях,

(демонстрируя таким образом кривые вращения более похожие на совсем

плоские).

Также интересная и важная проверка может быть проведена, учитывая тот факт, что мы измеряли кривые вращения по запрещенному дублету [OII]. Хорошо известно, что отношение линий в этом дублете ([OII] 3726 и [OII] 3729) зависит от электронной плотности и температуры ([Seaton 1957], [Keenan 1999]). На рисунке 7.5 показано распределение отношения линий 3726 и 3729. Это распределение демонстрирует пик около 0.7, и используя рисунок из [Keenan 1999] можно определить электронную плотность (в этом диапазоне отношений [OII] 3726/2729, зависимость от электронной температуры полностью вырождена (см. [Keenan 1999])), поэтому можно отношение линий прямо переводить в плотность (на картинке 7.5 сверху нанесены значения плотности). И мы видим, что наблюдаемое отношение линий свидетельствует об излучении из областей с низкой электронной плотностью, т.е. наши измерения отслеживают излучение из областей звездообразования (а не например истечений из AGN).

Также перед тем, как приступать к научному анализу графиков 7.8,

7.9, 7.10, 7.11, необходимо разобраться с

эффектами наблюдательной селекции в наших данных. Мы уже подробно описывали

те критерии, которыми мы руководствовались при выборе объектов для

наблюдений VIMOS'ом и показывали распределения параметров выборки, но так

как множество галактик, которые попали на график 7.9 и другие,

является только маленькой долей изначальной выборки, необходимо понять

свойства этой подвыборки. К тому же, частично эта подвыборка образована

посредством визуальной классификации, поэтому для нее эффекты селекции могут

играть большую роль. Чтобы понять эффекты селекции мы воспользуемся двумя

графиками. Мы рассмотрим распределение объектов в плоскости цвет-величина и

величина-размер. Начнем с распределения по цвету и величине.

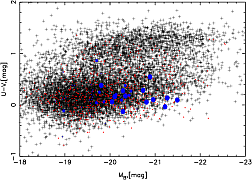

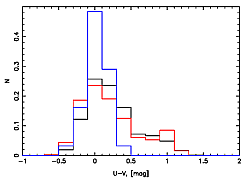

На рисунке 7.6 черные точки показывают распределение всех галактик

из каталога GEMS, красные точки показывают распределение галактик, которые

были отнаблюдены VIMOS'ом, и наконец синие точки показывают распределение

галактик с кривыми вращения (самые большие точки соответствуют самым

качественным кривым вращения, меньшие точки более плохим)(все

распределения построены для диапазона красных смещений ![]() )

Основная структура на этой картинке - это т.н. красная последовательность

(red sequence) галактик ранних типов, и голубое облако галактик поздних типов

со звездообразованием([Bell et al. 2004], [Blanton et al. 2003]). Во-первых, мы

видим, что красные точки (VIMOS выборки) очень хорошо прослеживают

распределение галактик в

)

Основная структура на этой картинке - это т.н. красная последовательность

(red sequence) галактик ранних типов, и голубое облако галактик поздних типов

со звездообразованием([Bell et al. 2004], [Blanton et al. 2003]). Во-первых, мы

видим, что красные точки (VIMOS выборки) очень хорошо прослеживают

распределение галактик в

![]() , т.е. эта выборка является хорошей в том смысле, что она не

затронута селекцией. Что же касается точек с кривыми вращения, то три

точки в области светимостей

, т.е. эта выборка является хорошей в том смысле, что она не

затронута селекцией. Что же касается точек с кривыми вращения, то три

точки в области светимостей ![]() явно лежат в более голубой области,

чем остальные галактики, а остальные галактики с кривыми вращения, тоже

лежат в основном в середине распределения галактик, т.е. мы склонны считать,

что данная картинка подтверждает физичность нашей выборки, которую мы

используем для изучения эволюции ТФ. Распределение галактик в плоскости

размер-величина показано на рис. 7.7. Цвета и размер точек имеют

тот же смысл, что и на предыдущем графике, единственное отличие в том, что

черным цветом отмечены только дисковые галактики (с серсиковским индексом < 2.5).

На этом графике мы видим, что красные точки (все VIMOS галактики) тоже очень

хорошо отслеживают распределение галактик, синие точки тоже отслеживают

максимум распределения, но можно сказать, он не захватывает хвост галактик

высокой поверхностной яркости(лежащих внизу), что и понятно из нашего метода

выбора галактик - для построения ТФ мы выбирали только галактики с

протяженной эмиссией, и с видимым уплощением кривой вращения, и очевидно что

такой выбор будет смещать выборку галактик в сторону галактик бОльшего

размера при фиксированной светимости (т.е. с меньшей поверхностной

яркостью).

явно лежат в более голубой области,

чем остальные галактики, а остальные галактики с кривыми вращения, тоже

лежат в основном в середине распределения галактик, т.е. мы склонны считать,

что данная картинка подтверждает физичность нашей выборки, которую мы

используем для изучения эволюции ТФ. Распределение галактик в плоскости

размер-величина показано на рис. 7.7. Цвета и размер точек имеют

тот же смысл, что и на предыдущем графике, единственное отличие в том, что

черным цветом отмечены только дисковые галактики (с серсиковским индексом < 2.5).

На этом графике мы видим, что красные точки (все VIMOS галактики) тоже очень

хорошо отслеживают распределение галактик, синие точки тоже отслеживают

максимум распределения, но можно сказать, он не захватывает хвост галактик

высокой поверхностной яркости(лежащих внизу), что и понятно из нашего метода

выбора галактик - для построения ТФ мы выбирали только галактики с

протяженной эмиссией, и с видимым уплощением кривой вращения, и очевидно что

такой выбор будет смещать выборку галактик в сторону галактик бОльшего

размера при фиксированной светимости (т.е. с меньшей поверхностной

яркостью).

|

Рис. 33. Распределение отношения интенсивности линий [OII] 3726/3729 для галактик с [OII] кривыми вращения |

|

Рис. 34. Диаграмма цвет-величина для всех COMBO/GEMS галактик на красном смещении 0.5 < z < 0.8 (черные точки), для всех отнаблюденных VIMOS'ом галактик (красные точки) (на 0.5 < z < 0.8) и для галактик с измеренными кривыми вращения (голубые точки, больший размер значит лучшее качество кривой вращения) (на 0.5 < z < 0.8). Справа также показана гистограмма распределения U-V цветов для галактик с -21 < MB < -20 |

|

Рис. 35. Диаграмма величина размер для всех COMBO/GEMS дисковых галактик (0.5 < z < 0.8) (черные точки), для всех отнаблюденных VIMOS галактик (красные точки) (на 0.5 < z < 0.8) и для галактик с измеренными кривыми вращения (голубые точки, больший размер точек значит лучшее качество кривой вращения) (на 0.5 < z < 0.8) |

|

Рис. 36. Наблюдаемое соотношение Талли-Фишера для различных красных смещений. Сплошная линия – это локальное соотношение ТФ из [Pierce, Tully 1992] работы. Прерывистые линии показывают 3σ локальной ТФ. Различные цвета соответствуют различным диапазонам красных смещений. Черный – 0 < z < 0.3, голубой – 0.3 < z < 0.6, красный – 0.6 > z. |

|

Рис. 37. Наблюдаемое отклонение галактик от локального соотношения ТФ как функция от красного смещения. Горизонтальные линии соответствуют неэволюционирующему соотношению ТФ [Pierce, Tully 1992] с 3σ границами. Наклонная прямая – это аппрокcимация эволюции для подвыборки с качественными кривыми вращения. Заполненные точки - подвыборка галактик с наклоном i > 55o. |

|

Рис. 38. Зависимость отклонения от локального соотношения ТФ ΔTF от скорости вращения галактик для подвыборки на красном смещении 0.6 < z < 0.8. Горизонтальная линия - положение локального сотношения ТФ. Наклонная сплошная линия - линейная аппроксимация наших данных. Наклоненная прерывистая линия - линейная аппроксимация из работы [Bohm et al. 2004] |

|

Рис. 39. Зависимость отклонения от локального соотношения ТФ ΔTF от скорости вращения галактик для галактик на всех красных смещениях. Красные точки – это качественные кривые вращения галактик из диапазона красных смещений 0.6 < z < 0.8; голубые точки из диапазона 0.3 < z < 0.6; черные из диапазона 0 < z < 0.3. Незаполненные символы соответствуют качественным кривым вращения (с видимым уплощением), а заполненные кривым вращения без видимого уплощения (последние были добавлены в области меньших красных смещений для увеличения статистики). Горизонтальные и наклонные линии те же что и на предыдущем графике. |

|

Рис. 40. Зависимость отклонения от локального соотношения ТФ от restframe U-V цвета (для галактик на z > 0.5) |

7.4. Предыдущие исследования эволюции соотношения Талли-Фишера

Исследования эволюции соотношения Талли-Фишера предпринимались несколько раз

за последние 10 лет. В них можно выделить исследования проводимые

несколькими группами, и, увы, обычно приводившие к различным результатам.

Самые первые результаты по эволюции ТФ были получены еще в 1996-ом году

группой проекта DEEP, возглавляемой Николь Вогт [Vogt et al. 1996]. Они

измерили эволюцию соотношения ТФ в фильтре B на основе спектров 9-и галактик

с

![]() , снятых на телескопе Кека. Их результатом было маленькое или

отсутствие эволюции ТФ. (

, снятых на телескопе Кека. Их результатом было маленькое или

отсутствие эволюции ТФ. (

![]() ). В серии

последующих работ Вогт и др., анализируя бОльшие выборки

([Vogt et al. 1997], [Vogt 2001])

они аналогично не обнаружили никакой эволюции ни в наклоне, ни в смещении

соотношения ТФ.

). В серии

последующих работ Вогт и др., анализируя бОльшие выборки

([Vogt et al. 1997], [Vogt 2001])

они аналогично не обнаружили никакой эволюции ни в наклоне, ни в смещении

соотношения ТФ.

В работе [Simard, Pritchet 1998] были изучены 22 спектра галактик на

красном смещении около 0.2-0.4 полученных на CFHT. Главный вывод этой работы

заключался в том, что отнаблюденные ими галактики были на одну-две величины

ярче, чем это предсказывало локальное соотношение ТФ. Стоит также отметить

эту работу, так как там впервые был применен метод полного 3D моделирования

кривых вращения.

В работе [Rix et al. 1997] были измерены ширины линий [OII] 22-х

галактик с

![]() на красном смещении около 0.25. Было обнаружено,

что галактики там ярче на 1.5 величины, чем локальные галактики с теми же

ширинами линий (скоростями вращения).

В 2002-ом году в работе [Ziegler et al. 2002] с помощью спектрографа FORS2 на

телескопе VLT были изучены спектры шестидесяти галактик с красными

смещениями от 0 до 1. Результатом этой

работы было обнаружение изменения наклона соотношения Талли-Фишера. Так

наклон определенный в их работе был равен

на красном смещении около 0.25. Было обнаружено,

что галактики там ярче на 1.5 величины, чем локальные галактики с теми же

ширинами линий (скоростями вращения).

В 2002-ом году в работе [Ziegler et al. 2002] с помощью спектрографа FORS2 на

телескопе VLT были изучены спектры шестидесяти галактик с красными

смещениями от 0 до 1. Результатом этой

работы было обнаружение изменения наклона соотношения Талли-Фишера. Так

наклон определенный в их работе был равен

![]() (у локального

соотношения ТФ в фильтре B по [Pierce, Tully 1992] наклон -7.48).

В более поздней работе [Bohm et al. 2004] с помощью спектрографа FORS были

изучены спектры около сотни галактик в диапазоне красных смещений от 0 до 1.

И результатом этой работы было тоже подтвержение эволюции наклона

соотношения Талли-Фишера.

В 2003 году в своей кандидатской диссертации [Barden 2003], изучив инфракрасные

(у локального

соотношения ТФ в фильтре B по [Pierce, Tully 1992] наклон -7.48).

В более поздней работе [Bohm et al. 2004] с помощью спектрографа FORS были

изучены спектры около сотни галактик в диапазоне красных смещений от 0 до 1.

И результатом этой работы было тоже подтвержение эволюции наклона

соотношения Талли-Фишера.

В 2003 году в своей кандидатской диссертации [Barden 2003], изучив инфракрасные ![]() спектры (полученные на спектрографе SINFONI на VLT) 22 спиральных галактик

на красных смещениях от 0.6 до 1.56, Марко Барден

обнаружил эволюцию нуль-пункта соотношения ТФ в 1.5 на красном смещении 1.

спектры (полученные на спектрографе SINFONI на VLT) 22 спиральных галактик

на красных смещениях от 0.6 до 1.56, Марко Барден

обнаружил эволюцию нуль-пункта соотношения ТФ в 1.5 на красном смещении 1.

Также проводились некоторые исследования по исследованию эволюции

соотношения ТФ в

фильтре K. В работе [Conselice et al.2005], проведенной той же группой

Николь Вогт, а также в готовящейся к публикации работе [Hammer 2005] по

данным всего нескольких галактик эволюции соотношения ТФ в фильтре K не

было найдено.

Также было проведено несколько исследований соотношения ТФ в скоплениях.

Милванг-Йенсен в своей кандидатской диссертации [Milvang-Jensen PhD thesis]

и в работе [Milvang-Jensen et al. 2003] исследовал эволюцию соотношения

Талли-Фишера для 18 спиральных галактик в скоплениях (наблюдения были

проведены на спектрографе FORS2 телескопа VLT). Он, на уровне ![]() обнаружил поярчение нуль-пункта соотношения ТФ примерно на одну

величину на красном смещении 1. В работе же [Bamford 2005] был

обнаружено постоянное смещение ТФ в далеких скоплениях относительно

близких.

Новые результаты на настоящий момент должны появиться во-первых в связи с

проектом DEEP2, руководители которого обещают до 2000 кривых вращения

далеких галактик. Также сейчас идет выполнение проекта

[Flores et al. 2004] по получению полей скоростей далеких галактик на

интегральном спектрографе GIRAFFE (VLT). На настоящий момент получены

результаты только для менее чем десятка галактик [Hammer 2005].

И конечно стоит выделить также данный проект, в котором было получено

максимальное на настоящий момент количество кривых вращения.

обнаружил поярчение нуль-пункта соотношения ТФ примерно на одну

величину на красном смещении 1. В работе же [Bamford 2005] был

обнаружено постоянное смещение ТФ в далеких скоплениях относительно

близких.

Новые результаты на настоящий момент должны появиться во-первых в связи с

проектом DEEP2, руководители которого обещают до 2000 кривых вращения

далеких галактик. Также сейчас идет выполнение проекта

[Flores et al. 2004] по получению полей скоростей далеких галактик на

интегральном спектрографе GIRAFFE (VLT). На настоящий момент получены

результаты только для менее чем десятка галактик [Hammer 2005].

И конечно стоит выделить также данный проект, в котором было получено

максимальное на настоящий момент количество кривых вращения.

Что касается теоретических предсказаний эволюции соотношения ТФ, то с этим существуют большие проблемы, так как космологические расчеты с огромным трудом воспроизводят локальное соотношение ТФ ([Robertson et al. 2005], [Sommer-Larsen 2003], [Bullock et al. 2001] и пожалуй сами нуждаются в экспериментальных данных, чем могут дать четкие предсказания. Cоответсвенно в немногих работах вообще публикуются космологические расчеты эволюции сотношения ТФ. Так, некоторые такие работы предсказывают его небольшую эволюцию [Steinmetz, Navarro 1999], некоторые предсказывают почти полное отсутствие эволюции [Bullock et al. 2001].

7.5. Результаты и Обсуждение

Итак, основные выводы из полученных нами графиков 7.8,

7.9 и др. следующие:

Мы действительно видим эволюцию соотношения Талли-Фишера. Так на

рисунке 7.8 точки на больших красных смещениях заметно смещены

относительно локального соотношения ТФ - далекие галактики ярче близких при

тех же скоростях вращения, или то же самое - далекие галактики вращаются

медленнее, чем близкие галактики той же светимости.

Причем в среднем заметно, что галактики, находящихся на промежуточных

красных смещениях, расположены ближе к

локальной ТФ. Также эффект зависимости отклонения точек от локальной ТФ от

красного смещения может быть легко прослежен на графике 7.9.

Он показывает, как отклонение от локального соотношения ТФ

![]() достигает 2 величин на красном

смещении 1.

достигает 2 величин на красном

смещении 1. ![]() аппроксимация линейной зависимости на этом

графике (без нуль-пункта) дает эволюцию

аппроксимация линейной зависимости на этом

графике (без нуль-пункта) дает эволюцию

![]() .

Однако при анализе графиков вроде рис. 7.9 необходимо быть крайне

осторожным по двум основным причинам. Во-первых, этот график в общем имеет

смысл, только если наклон соотношения Талли-Фишера не изменяется со

временем. А во-вторых такой график в серьезной степени определяется эффектом

Мальмквиста т.е. тем, что на разных красных смещениях мы видим

галактики разных

светимостей: так на маленьких красных смещениях мы видим галактики маленькой

светимости, просто потому что здесь обзор покрывает маленький

космологический объем и обзор здесь глубже,

а на больших красных смещения мы видим преимущественно

галактики больших светимостей.

Поэтому зависимость на рис. 7.9

не описывает эволюции отдельного класса галактик.

.

Однако при анализе графиков вроде рис. 7.9 необходимо быть крайне

осторожным по двум основным причинам. Во-первых, этот график в общем имеет

смысл, только если наклон соотношения Талли-Фишера не изменяется со

временем. А во-вторых такой график в серьезной степени определяется эффектом

Мальмквиста т.е. тем, что на разных красных смещениях мы видим

галактики разных

светимостей: так на маленьких красных смещениях мы видим галактики маленькой

светимости, просто потому что здесь обзор покрывает маленький

космологический объем и обзор здесь глубже,

а на больших красных смещения мы видим преимущественно

галактики больших светимостей.

Поэтому зависимость на рис. 7.9

не описывает эволюции отдельного класса галактик.

Заметим, однако, что на графике 7.8 можно увидеть, что точки на

больших красных смещениях демонстрируют слегка другой наклон по сравнению с

локальной ТФ. Этот слегка отличающийся наклон легче увидеть на графике

![]() vs

vs ![]() (для одного среза по красному смещению)

(рис. 7.10)

Неэволюционирующая ТФ должна быть на этом графике горизонтальной

прямой проходящей через 0, а эволюция нуль-пункта должна быть просто

горизонтальной прямой. Таким образом, график (рис. 7.10)очевидным

образом показывает, что для больших красных смещений соотношение

Талли-Фишера имеет отличный от локального наклон (линейная

аппроксимация дает следующее выражение

(для одного среза по красному смещению)

(рис. 7.10)

Неэволюционирующая ТФ должна быть на этом графике горизонтальной

прямой проходящей через 0, а эволюция нуль-пункта должна быть просто

горизонтальной прямой. Таким образом, график (рис. 7.10)очевидным

образом показывает, что для больших красных смещений соотношение

Талли-Фишера имеет отличный от локального наклон (линейная

аппроксимация дает следующее выражение

![]() )

По сути же это означает,

что более массивные (быстро вращающиеся) галактики на красном смещении

)

По сути же это означает,

что более массивные (быстро вращающиеся) галактики на красном смещении

![]() демонстрируют маленький сдвиг относительно локального

соотношения ТФ, в то же время как менее массивные галактики в том же диапазоне

красных смещений сдвинуты значительно (на 1-2-3 величины) относительно локального ТФ.

Особенно интересна зависимость графика 7.10 от красного смещения -

это рисунок 7.11. И на нем хорошо видно, что на меньших красных

смещениях сохраняется та же картина, что более массивные галактики

сидят на локальной ТФ, а менее массивные смещены относительно нее.

Просто, на меньших красных смещениях этот переход происходит в области

меньших масс. Таким образом, на картинке ясно видно, как происходит

формирование локального соотношения ТФ - оно формируется начиная с более

массивных галактик. Также для понимания этого процесса, стоит посмотреть на

зависимость смещения относительно локальной ТФ

демонстрируют маленький сдвиг относительно локального

соотношения ТФ, в то же время как менее массивные галактики в том же диапазоне

красных смещений сдвинуты значительно (на 1-2-3 величины) относительно локального ТФ.

Особенно интересна зависимость графика 7.10 от красного смещения -

это рисунок 7.11. И на нем хорошо видно, что на меньших красных

смещениях сохраняется та же картина, что более массивные галактики

сидят на локальной ТФ, а менее массивные смещены относительно нее.

Просто, на меньших красных смещениях этот переход происходит в области

меньших масс. Таким образом, на картинке ясно видно, как происходит

формирование локального соотношения ТФ - оно формируется начиная с более

массивных галактик. Также для понимания этого процесса, стоит посмотреть на

зависимость смещения относительно локальной ТФ ![]() и restframe

U-V цвета. Эта зависимость для галактик на красных смещениях

и restframe

U-V цвета. Эта зависимость для галактик на красных смещениях ![]() представлена на графике 7.12. На ней

достаточно четко видна корреляция между величинами (непараметрический

представлена на графике 7.12. На ней

достаточно четко видна корреляция между величинами (непараметрический ![]() тест Спирмена дает значимость этой корреляции в 99.99%). Таким образом, по

ней видно, что галактики сильнее смещенные относительно локального

соотношения Талли-Фишера имеют гораздо более голубые цвета, чем те

галактики, которые расположены близко к локальному соотношению ТФ.

Этот факт имеет вполне

понятное объяснение, если считать, что по крайней мере частично, смещение

относительно локального соотношения ТФ вызвано чистой эволюцией светимости

молодого звездного населения (ведь наблюдаемое нами соотношение ТФ на красном

смещении 0.7 ярче локального), так как более голубой цвет галактики

значит более молодое звезное население, и соответенно большую эволюцию

светимости с красного смещения до настоящего времени.

тест Спирмена дает значимость этой корреляции в 99.99%). Таким образом, по

ней видно, что галактики сильнее смещенные относительно локального

соотношения Талли-Фишера имеют гораздо более голубые цвета, чем те

галактики, которые расположены близко к локальному соотношению ТФ.

Этот факт имеет вполне

понятное объяснение, если считать, что по крайней мере частично, смещение

относительно локального соотношения ТФ вызвано чистой эволюцией светимости

молодого звездного населения (ведь наблюдаемое нами соотношение ТФ на красном

смещении 0.7 ярче локального), так как более голубой цвет галактики

значит более молодое звезное население, и соответенно большую эволюцию

светимости с красного смещения до настоящего времени.

Что касается сравнения этих результатов и результатов предыдущих

исследований, то наиболее адекватно сравнение с работами Николь Вогт,

[Ziegler et al. 2002] и [Bohm et al. 2004]. Так результаты данной работы ближе

всего к результатам [Bohm et al. 2004]. Авторы в этой работе также

обнаружили поярчение соотношения ТФ, причем различное для галактик разной

массы. Также в этой работе для изучения наклона соотношения Талли-Фишера была

построена зависимость ![]() vs

vs ![]() (линейная аппроксимация из

этой работы показана прерывистой линией на рис. 7.10). Таким

образом, наша зависимость

(линейная аппроксимация из

этой работы показана прерывистой линией на рис. 7.10). Таким

образом, наша зависимость

![]() и

зависимость из [Bohm et al. 2004]

и

зависимость из [Bohm et al. 2004]

![]() совпадают в пределах ошибок, причем тот факт, что наши данные демонстрируют

еще больший сдвиг относительно локального соотношения ТФ может быть связан с

тем, что наша выборка имеет медианное красное смещение около 0.7, в то время

как в работе [Bohm et al. 2004] медианное красное смещение около 0.4.

совпадают в пределах ошибок, причем тот факт, что наши данные демонстрируют

еще больший сдвиг относительно локального соотношения ТФ может быть связан с

тем, что наша выборка имеет медианное красное смещение около 0.7, в то время

как в работе [Bohm et al. 2004] медианное красное смещение около 0.4.

Сравнивая свои результататы с результатами Николь Вогт по эволюции

соотношения ТФ, мы сталкиваемся с теми же проблемами, как и все остальные

группы исследовавшие эволюцию ТФ и находившими эту эволюцию (в отличие от

Николь Вогт). Но некоторое объяснение расхождений данной работы и

работ [Vogt et al. 1996], [Vogt 2001] может быть дано. Так например в работе

[Vogt et al. 1996] показывается отсутствие эволюции соотношения ТФ на основе 10

галактик равномерно разбросанных от красного смещения 0 до 1. Но очевидно

эта выборка в огромной степени подвержена эффекту Мальмквиста. Так на

каждом красном смещении наблюдается галактика своей светимости, т.е.,

галактики и фактически выборка галактик на больших красных смещениях

содержит только галактики большой светимости, а на маленьких красных

смещениях только галактики малой светимости. Так в выборке [Vogt et al. 1996]

Все галактики на ![]() имеют

имеют ![]() , а если посмотреть на наши

рис 7.8, 7.10, то становится ясно, что и наши данные тоже

предсказывают, что такие галактик будут лежать близко к локальной ТФ -

просто потому, что они находятся на той яркой части соотношения ТФ, которая

на данных красных смещениях уже совпала с локальной. Также рассматривая

работы Николь Вогт ([Vogt et al. 1996], [Vogt et al. 1997], [Vogt 2001])

становится понятно, что изучаемые ими выборки сформированы просто

случайным выбором галактик, и не делается никаких попыток определить то,

как соотносятся их выборки галактик со средним населением галактик на

соответсвующих красных смещениях. Так например, еще в работе

[Simard, Pritchet 1998]

отмечалось, что выборки Николь Вогт являются смещенными в сторону более

ярких галактик более раннего типа, а учитывая обнаруженную нами корреляцию

между отклонением от локального соотношения ТФ и restframe цветом, можно

понять, почему обнаруженным результатом Николь Вогт было полное отсутствие

эволюции соотношения ТФ.

, а если посмотреть на наши

рис 7.8, 7.10, то становится ясно, что и наши данные тоже

предсказывают, что такие галактик будут лежать близко к локальной ТФ -

просто потому, что они находятся на той яркой части соотношения ТФ, которая

на данных красных смещениях уже совпала с локальной. Также рассматривая

работы Николь Вогт ([Vogt et al. 1996], [Vogt et al. 1997], [Vogt 2001])

становится понятно, что изучаемые ими выборки сформированы просто

случайным выбором галактик, и не делается никаких попыток определить то,

как соотносятся их выборки галактик со средним населением галактик на

соответсвующих красных смещениях. Так например, еще в работе

[Simard, Pritchet 1998]

отмечалось, что выборки Николь Вогт являются смещенными в сторону более

ярких галактик более раннего типа, а учитывая обнаруженную нами корреляцию

между отклонением от локального соотношения ТФ и restframe цветом, можно

понять, почему обнаруженным результатом Николь Вогт было полное отсутствие

эволюции соотношения ТФ.

Что касается космологического анализа полученных нами результатов,

то это, пожалуй, требует

отдельного исследования с одновременным анализом не только

эволюции соотношения Талли-Фишера, но и эволюции звездных масс,

поверхностной яркости дисков [Barden et al. 2005], функций светимости.

Так, например, если объединить полученный нами результат о значительном

поярчении

соотношения Талли-Фишера (на две-три величины на красном смещении 1)

с результатом об умеренном (меньше одной величины) увеличении поверхностной

яркости дисков ([Barden et al. 2005]), то становится ясно, что чистая эволюция

светимости исключительно за счет звездного населения не может обеспечить

наблюдаемую эволюцию ![]() в 2-3 величины. Так что

одним из возможных космологических

объяснений может быть, например, гипотеза о существенной переработке

населения дисковых галактик за последние 8 миллиардов лет в крупных

мержингах [Hammer et al. 2005], [Hammer 2005]. Однако для получения

действительно надежных

космологических выводов необходимо проводить детальное сравнение всех

имеющихся у нас данных с различным космологическими моделями. И эта работа нам

еще предстоит.

в 2-3 величины. Так что

одним из возможных космологических

объяснений может быть, например, гипотеза о существенной переработке

населения дисковых галактик за последние 8 миллиардов лет в крупных

мержингах [Hammer et al. 2005], [Hammer 2005]. Однако для получения

действительно надежных

космологических выводов необходимо проводить детальное сравнение всех

имеющихся у нас данных с различным космологическими моделями. И эта работа нам

еще предстоит.

<< 6. Моделирование и аппроксимация | Оглавление | 8. Заключение >>

|

Публикации с ключевыми словами:

зависимость Талли-Фишера - галактики

Публикации со словами: зависимость Талли-Фишера - галактики | |

См. также:

Все публикации на ту же тему >> | |